ラグジュアリーアイウェアブランド・イメージ

初めてのメガネをかけたとき、「なんだか見え方が変」「少し酔うような感じがする」と感じる人は少なくありません。

目の奥が重く感じたり、足元がふわふわして地面が遠くに見えるような感覚を覚える人もいるでしょう。

実は、メガネに慣れるまでには、目の筋肉だけでなく脳が新しい視界情報を処理するための時間が必要です。

この“慣れ”の過程は人によって異なり、数日で落ち着く人もいれば、2週間ほどかかる人もいます。

違和感を感じるのは自然なことであり、それ自体が脳が新しい見え方に順応しようとしている証拠でもあります。

こうしたメカニズムを理解し、慣れるまでの期間や心構え、そして日常でできる工夫を知ることで、メガネ生活はぐっと楽に、そしてポジティブなものになります。

この記事では、そんな“慣れない”時期をスムーズに乗り越えるための実践的なコツや注意点をわかりやすく解説します。

この記事のポイント

- メガネに慣れるまでの一般的な期間やステップを理解できる

- 違和感や頭痛の原因を知り、正しい対処法を学べる

- 早く慣れるための具体的なコツや生活習慣を把握できる

- 慣れない場合に注意すべき症状や再検査の必要性を理解できる

- 快適なメガネ生活を続けるためのケアや習慣を身につけられる

なぜメガネに慣れるまでつらいと感じるのか?

ラグジュアリーアイウェアブランド・イメージ

初めてメガネをかけたとき、「なんだか世界が歪んで見える」「頭が重い」「気持ち悪い」と感じた経験はありませんか?

それは決してあなたの体が弱いからではなく、“脳と目が新しい視界に慣れていない”ことが原因です。ここでは、メガネ初心者が感じるつらさの正体を詳しく見ていきましょう。

視界の歪みやぼやけが起きる理由

メガネをかけた直後に「床が浮いて見える」「遠近感がおかしい」と感じることがあります。

これは、レンズが視界を矯正することで、脳がまだ新しい距離感を理解できていないためです。

そのため、歩くときにふわふわした感覚や、階段の段差が掴みにくいといった現象が起こります。

また、視界の端に違和感を覚えたり、視線を動かした際にわずかなズレを感じる人も多いでしょう。

こうした反応は脳が過去の「裸眼の見え方」との違いを調整している最中に生じる一時的なものです。

特に乱視や強度の近視の人は、より強く違和感を覚える傾向があります。

加えて、レンズの形状(球面・非球面)やフレームの角度によっても歪みの感じ方が変わるため、自分の視線のクセや生活環境に合った設計を選ぶことが重要です。

例:見え方の変化

| 状況 | かける前 | かけた直後 | 慣れた後 |

|---|---|---|---|

| 距離感 | 正常に感じる | 遠近がズレる | 自然に見える |

| 床の傾き | 感じない | 傾いて見える | 修正される |

| 焦点の合い方 | ぼやける | シャープだが違和感 | 適度に安定 |

脳が新しい視界に順応するまでの期間

メガネをかけると、脳は「以前の見え方」と「矯正後の見え方」を比較して、情報処理を修正していきます。この“順応”には数日から数週間かかるのが一般的です。

初めの数日は、脳が新しい情報処理パターンを学習している最中のため、目や頭に軽い負担が生じることがあります。

これは、視覚情報を処理する大脳視覚野が再調整を行っているためであり、時間とともに自然に解消されます。

もし違和感が強い場合は、数時間おきにメガネを外して目を休ませると良いでしょう。無理に長時間かけ続けるよりも、短時間ずつ慣らしていくのがおすすめです。

また、読書やパソコン作業など近距離での使用と、外出時の遠距離視をバランス良く取り入れることで、脳の順応をさらにスムーズに進めることができます。

脳の順応イメージ

視覚の違和感 → 調整期間(1〜2週間) → 視覚安定

メガネ度数が合っていない可能性も

もし2週間以上たっても頭痛やめまいが治まらない場合は、メガネの度数が合っていない可能性があります。

特に初めてのメガネでは、強すぎる度数や、乱視補正が過剰になっていることもあります。

さらに、装着位置のズレや鼻パッドの高さの違いが視界に影響している場合もあり、単純に度数だけの問題ではないことも多いのです。

自分の顔の形や目の位置に合っていないと、わずかな傾きでも視線がずれ、結果的に疲労や違和感を感じやすくなります。

チェックポイント

- 目の奥がズキズキする、または圧迫感を感じる

- 遠くを見ると焦点がズレる、視線を動かすと像がブレる

- 下を向いたときに強い違和感やめまいが出る

- フレームの位置を変えると見え方が変わる

- 頭や首のこりがひどくなる

こうした症状が続く場合は、我慢せず眼科やメガネ店で再度検査を受けるのがおすすめです。

専門家による再調整で、度数やレンズの角度、PD(瞳孔間距離)を見直すことで快適さが大きく改善されます。

また、店頭で「再フィッティング」や「再測定」をお願いするだけでも、思いのほか見え方が変わることがあります。

長時間の装着で感じる疲れの正体

慣れないうちは、メガネを長時間かけると目の周りが重く感じることがあります。

これは「目の筋肉」と「首や肩の緊張」による疲労です。

目は小さな筋肉群でピントを調整しており、新しいレンズ環境では常に微妙な補正を続けているため、普段以上に負担がかかります。

また、頭部を一定の角度で保つ姿勢が続くことで、首から肩にかけての筋肉も固まりやすくなります。

無理をせず、1時間ごとにメガネを外して軽く目を閉じるだけでもリラックス効果があります。

さらに、軽いまばたき運動や遠くの景色を眺めることでピント調節筋をリセットでき、疲労の蓄積を防ぐことができます。

疲れを防ぐポイント表

| 対策 | 効果 |

|---|---|

| 1時間ごとに休憩 | 目のピント調整筋をリセット |

| 首・肩を回す | 血流改善で疲労軽減 |

| ストレッチ | 視覚と姿勢のバランスを整える |

メガネ初心者が抱える共通の不安とは

「ずっとこの違和感が続くのでは?」という不安を抱く人も多いです。

しかし、ほとんどの場合、1〜2週間で体が順応します。実際には、初めの数日は少しつらく感じても、徐々に視界が安定していき、自然と違和感が減っていくことが多いのです。

脳や目が新しい視界に慣れていく過程を理解しておくことで、「今の状態は一時的なものだ」と安心でき、心の負担を減らすことができます。

また、他の人の体験談を参考にしたり、同じような悩みを共有することで、精神的にも楽になるケースがあります。

慣れるまでのプロセスを前向きに受け止めることが、快適なメガネ生活への第一歩です。

よくある不安と実際の解決傾向

| 不安内容 | 実際の傾向 |

|---|---|

| 頭痛が続くのでは | 数日〜1週間で軽減するケースが多い |

| 視界がゆがんだままでは | 徐々に修正され自然な見え方に戻る |

| ずっと疲れるのでは | 目と脳が慣れると感じにくくなる |

この章のまとめ

メガネに慣れるまでの「つらさ」は、誰にでも起こる自然な反応です。焦らず少しずつ慣らしていくことで、やがて快適な視界が戻ってきます。不快感が長引く場合は、我慢せずに専門家へ相談しましょう。

メガネに慣れるまでの一般的な期間と経過の目安

ラグジュアリーアイウェアブランド・イメージ

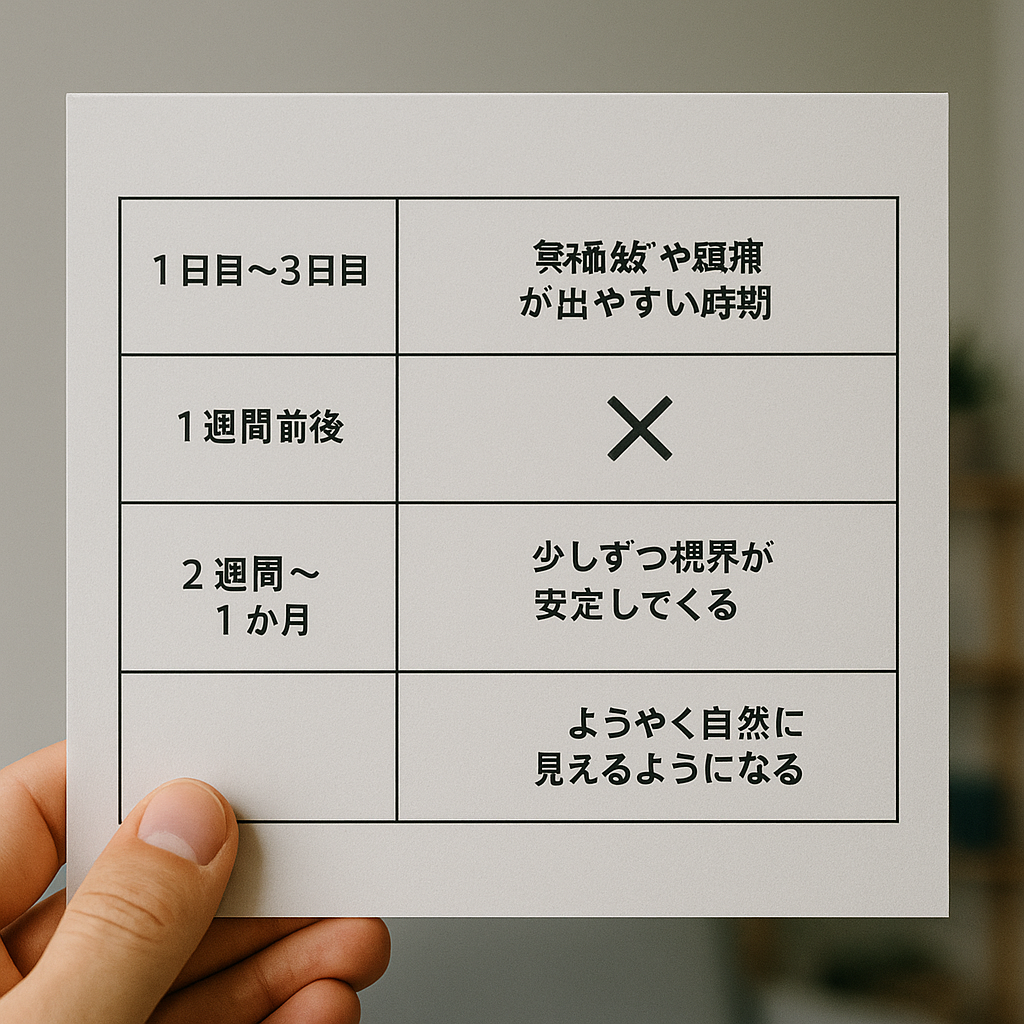

メガネをかけ始めてから慣れるまでの期間には個人差がありますが、多くの人は1日〜1か月の間に順応していきます。

この章では、一般的な経過の流れと、それぞれの時期に起こりやすい症状・注意点を解説します。

1日目〜3日目:違和感や頭痛が出やすい時期

最初の数日は、誰もが「見え方の違い」に戸惑います。視界の歪み、遠近感のズレ、軽い頭痛や肩こりなどが出やすい時期です。

さらに、焦点を合わせるときに目の筋肉が緊張しやすく、視線を動かすだけでも疲労感を覚えることがあります。

これは脳がまだ新しい視界情報に慣れておらず、距離感を再計算しようと常に働いているために起こる自然な反応です。

また、周囲の光の明るさや反射にも敏感になり、普段より目が疲れやすくなることもあります。

無理して長時間かけ続けるよりも、1〜2時間ごとに外して休むことで順応が早まります。

特に読書やスマホ操作は目への負担が大きいため、短時間ずつに区切るのがポイントです。

さらに、休憩中に遠くを見たり軽くまばたきを増やすことで、目のピント調整機能をリセットし、疲れの軽減につながります。

必要に応じて人工涙液などで乾燥を防ぐのも効果的です。

主な症状と対処法

| 症状 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 頭痛・めまい | 視覚情報のズレ | 休憩を取りながら慣らす |

| 距離感の違和感 | 脳が補正中 | 歩行時はゆっくり動く |

| 目の疲れ | 過度なピント調整 | 遠くを見る休憩を取る |

1週間前後:少しずつ視界が安定してくる

5〜7日ほど経つと、視界が安定してきます。脳が新しい距離感を覚え、歩行中や階段の上り下りで感じた違和感が軽減していきます。

この段階では、立体感のズレも少しずつ整い、周囲のものが自然に見えるようになってきます。視界全体が柔らかく感じられるようになり、焦点の移動もスムーズになります。

この頃になると「最初ほど疲れなくなった」「頭痛が減った」と実感する人が多くなります。

ただし、仕事やパソコン作業が中心の人はまだ眼精疲労を感じやすいため、こまめな休憩が欠かせません。

特に画面を長時間見続ける場合は、20分ごとに遠くを見る「20-20-20ルール」を意識すると良いでしょう。

また、照明の位置や明るさを調整して目への負担を軽減することも重要です。朝や夜など時間帯によって光の感じ方が変わるため、環境を整えることで順応がさらにスムーズになります。

1週間経過の体感イメージ

強い違和感 → 軽い疲労 → 安定期へ

2週間〜1か月:ようやく自然に見えるようになる

2週間を過ぎると、ほとんどの人がメガネの装着に慣れ、自然な見え方を感じるようになります。

脳の視覚処理が完全に順応し、日常生活の中でメガネを意識することが減ってきます。

この頃になると、周囲の景色が以前より鮮明に感じられたり、色のコントラストがはっきりしてくるなど、見え方そのものに新しい発見をすることもあります。

視界が安定することで、集中力の向上や作業効率アップを感じる人も多いでしょう。

特に、車の運転やスポーツなど動きのあるシーンでも違和感が少なくなり、ストレスを感じずに過ごせるようになります。

外出時に風や明るい光にさらされても目が過敏に反応しにくくなり、自然な視野を保ちやすくなります。

とはいえ、長時間の作業や姿勢の悪さが原因で再び疲れを感じることもあるため、メンテナンスを怠らないことが大切です。

また、定期的にフレームの位置をチェックしたり、レンズをクリーニングすることで、快適な装着感を長く維持できます。

順応進行グラフ(目安)

| 経過期間 | 違和感レベル | 視界の安定度 |

|---|---|---|

| 1日目 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |

| 1週間 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

| 1か月 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |

慣れるスピードに個人差が出る理由

メガネに慣れるスピードは人によって大きく異なります。その理由は、視力の度合い、乱視や老眼の有無、レンズ設計、そして脳の処理スピードなどが関係しています。

さらに、日常的にどのような場面でメガネを使用しているか、光の当たり方や作業内容によっても慣れ方に違いが生まれます。

例えば、パソコン作業が多い人は画面との距離が一定であるため慣れるのに時間がかかる一方、外出が多い人は自然光の中で順応が早まる傾向があります。

特に初めてメガネをかける人や、度数の変化が大きい人は順応に時間がかかる傾向があります。加えて、フレームの形状や重さ、レンズの素材も慣れやすさに影響します。

顔に合っていないフレームを使用している場合、圧迫感やズレが生じ、物理的な不快感が心理的な違和感につながることもあります。

また、生活環境(室内中心・屋外中心)によっても慣れ方が違うため、自分のライフスタイルに合わせたかけ方を意識することが重要です。

例えば、屋内作業中心の人は明るさの調整やブルーライトカット機能を活用するなど、使用シーンに合った工夫を取り入れるとよりスムーズに慣れることができます。

慣れやすさを左右する要素

| 要素 | 慣れやすいケース | 慣れにくいケース |

|---|---|---|

| 度数 | 軽度の矯正 | 強度近視・乱視 |

| 使用時間 | 徐々に増やす | 初日から長時間使用 |

| レンズ設計 | 非球面・薄型 | 厚みがあり歪みやすい |

| 生活環境 | 屋外中心 | 室内中心・PC作業多め |

1か月経っても違和感が続くときの対処法

1か月経っても視界の歪みや頭痛が続く場合は、度数やレンズ設計が合っていない可能性があります。

そのまま我慢すると、慢性的な肩こりや頭痛に発展することもあるため注意が必要です。

さらに、レンズの傾きやフレームの歪み、瞳孔間距離(PD)のズレなど、細かな調整の狂いが原因になっているケースもあります。

これらは日常の使用中に少しずつ変化していくため、定期的な点検が大切です。

確認しておきたいチェックポイント

- 見え方が左右で違う、または焦点が合いにくい

- 下を向くと視界がズレる、階段でふらつく

- メガネを外すとスッキリする、着用時のみ違和感が強い

- 強い疲れが毎日続く、頭や首のこりが取れない

- 長時間使用後に目が乾きやすい、充血しやすい

これらに当てはまる場合は、早めに眼科やメガネ店で再検査を受けましょう。

調整や再フィッティングで大幅に改善するケースも多くあります。さらに、メガネの鼻パッドやつるの角度を微調整するだけで負担が減ることもあります。

また、視覚だけでなく姿勢や体のバランスも関係しているため、ストレッチや軽い運動を取り入れるのも有効です

。例えば、首回しや肩甲骨を動かすストレッチを取り入れることで、血流を改善し、疲れ目の軽減にもつながります。

この章のまとめ

メガネに慣れるまでの期間は、体や脳の順応スピードによって異なります。最初の数日は違和感を感じても、焦らず徐々に慣らしていけば自然と快適になります。1か月経っても改善しない場合は、専門家に相談し、自分に合った度数・デザインを見直しましょう。

メガネに早く慣れるための具体的なコツ

ラグジュアリーアイウェアブランド・イメージ

メガネに早く慣れるためには、ただ「かけ続ける」だけでなく、環境や姿勢、調整方法などを工夫することが大切です。

この章では、実際に効果的な慣らし方を5つのポイントに分けて紹介します。

最初は短時間ずつかける習慣をつける

新しいメガネを作った直後は、長時間かけ続けるよりも短時間から始めるのが効果的です。

初日は1〜2時間ほど装着し、徐々にかける時間を延ばしていきましょう。

特に最初の数日は、屋外や明るい場所で使用するときに違和感を感じやすいため、室内での読書や軽作業など負担の少ない環境から慣らすのがおすすめです。

また、1日の中で装着時間を分割し、午前と午後にそれぞれ短時間ずつ試すことで、脳の順応がよりスムーズになります。

さらに、メガネを外した直後に遠くを見るなどして目の筋肉をリラックスさせると、慣れが早まりやすい傾向があります。

目や脳が新しい視界に慣れるには、休息をはさみながら少しずつ順応させることが大切です。

慣らしスケジュールの目安

| 日数 | 装着時間 | ポイント |

|---|---|---|

| 1〜2日目 | 1〜2時間 | 無理せず短時間で休む |

| 3〜5日目 | 3〜4時間 | 屋内中心で活動 |

| 1週間目 | 5〜6時間 | 少し長めに試す |

| 2週間目以降 | 終日 | 自然にかけられるように |

このペースで慣らしていくと、疲れを最小限に抑えながら視界に順応しやすくなります。

屋外・室内など環境を変えて慣らす

慣れるためには、さまざまな環境でメガネを使うことが重要です。屋外では光の反射や距離感の違いを体感でき、室内では近距離での焦点合わせを練習できます。

さらに、屋外では太陽光や風の影響によって目の動きが自然に活発になり、空間認識力が高まる効果もあります。

一方で、室内では人工照明下での細かい作業に集中する機会が多いため、焦点の精度を磨く練習になります。

どちらか一方に偏ると脳が限られた情報にしか対応できなくなるため、できるだけ時間帯や場所を変えてバランス良く使い分けましょう。

また、昼夜で光の強さや色味が変化する環境に慣れておくことで、より幅広い状況で快適に過ごせるようになります。

環境ごとの慣らしポイント

| 環境 | 慣らしの目的 | 注意点 |

|---|---|---|

| 屋外 | 距離感・光の慣れ | 日差しや反射に注意 |

| 室内 | 近距離視の安定 | 明るさと姿勢を調整 |

| 移動中 | 空間認識の強化 | 足元の距離に注意 |

また、時間帯を変えて使うことで、朝・昼・夜それぞれの光に順応しやすくなります。

スマホやパソコン使用時の姿勢を意識する

メガネに慣れるうえで、デスクワーク中の姿勢は非常に大切です。

画面との距離が近すぎたり、目線が下すぎると、レンズの下側を通して見続けることになり、疲れやすくなります。

モニターの位置を目線より少し下に設定し、背筋を伸ばして作業するのが理想です。また、椅子の高さや机の位置を自分の体格に合わせて調整することも重要です。

腕や肩に無理な力が入ると、姿勢が崩れやすくなり、結果的に首や目の筋肉に負担がかかります。

できれば、肘が90度前後で自然に机に置けるようにすると、より長時間でも疲れにくい姿勢を維持できます。

さらに、作業スペースを明るく保つことで、目が不要に焦点を合わせようとする努力を減らし、視覚疲労を予防できます。

正しい姿勢チェックリスト

- 画面との距離は40〜50cmを保つ

- 顎を引き、背筋を伸ばす

- 肘を自然な角度(90度前後)でキープ

- 足の裏を床につけ、椅子の高さを調整

- 定期的にまばたきを意識して乾燥を防ぐ

- 照明の明るさを一定に保つ

これらを意識することで、メガネと目の負担を同時に軽減できます。加えて、1時間に1回は立ち上がって軽く体を伸ばすことで、血流が良くなり、集中力の維持にもつながります。

フレームのズレをこまめに調整する

慣れない原因のひとつに、フレームのフィッティング不良があります。

鼻パッドが高すぎたり、つるの角度が合っていないと、視線がレンズの中心からズレてしまい、視界が歪むことがあります。

さらに、フレームの素材や重量、耳への当たり方なども快適さに影響します。

例えば、金属フレームは軽量ですが肌に圧を感じやすく、プラスチックフレームは柔らかいものの長時間装着するとズレやすいことがあります。

わずかなズレでも違和感を引き起こすため、気になったら早めにメガネ店で調整してもらいましょう。

特に、季節による気温や湿度の変化でフレームが微妙に変形することもあるため、定期的な点検を受けることで長く快適なフィット感を維持できます。

フレームチェック項目

| 部位 | 問題のサイン | 対処法 |

|---|---|---|

| 鼻パッド | 跡がつく、痛みがある | 高さを調整する |

| つる(テンプル) | 耳が痛い、ズレる | 角度を微調整 |

| フレーム全体 | 傾きやすい | 店舗で再フィッティング |

自分で直そうとすると歪みの原因になることがあるため、専門家に任せるのが安心です。

無理をせず外して休むタイミングも大切

メガネに慣れるには「休む勇気」も大切です。違和感や疲れを感じたときは、数分間外して目を閉じるだけでも効果的です。

休憩中に軽く目の周りを温めたり、遠くの景色を見ることで、ピント調整筋をリセットできます。

さらに、深呼吸をして酸素を取り入れることで血流が良くなり、目だけでなく全身のリラックスにもつながります。

もし長時間の作業を行う場合は、1時間に1度5〜10分の小休憩を取り、ストレッチを取り入れると効果的です。

また、室内の乾燥が強い環境では目の乾きを感じやすいため、加湿器を使用したり人工涙液を併用するのもおすすめです。

こうした小さな習慣の積み重ねが、目の疲労を防ぎ、より快適にメガネへ慣れていく近道となります。

おすすめ休憩法

| 方法 | 効果 |

|---|---|

| ホットタオルで目を温める | 血行促進・疲労回復 |

| 遠くを見る(5m以上) | ピント調整筋のリラックス |

| 深呼吸をする | 眼精疲労と緊張の軽減 |

焦らず、自分のペースで慣らしていくことが、最も早く快適に慣れるコツです。

この章のまとめ

メガネに早く慣れるためには、装着時間の管理、環境の変化、正しい姿勢、フレーム調整、そして適度な休憩が欠かせません。小さな工夫の積み重ねが、快適な視界と疲れにくい目をつくります。

注意が必要な「慣れない」サインと眼科で相談すべきケース

ラグジュアリーアイウェアブランド・イメージ

メガネをかけ始めてからある程度時間が経っても、どうしても慣れないと感じる場合には注意が必要です。

無理をして我慢し続けると、視覚疲労だけでなく体調不良を引き起こすこともあります。

ここでは、医師やメガネ店に相談したほうがよい代表的なサインを紹介します。

めまいや吐き気が強く続く場合

メガネをかけて数日経っても、めまいや吐き気が強く続く場合は、視界の補正バランスが崩れている可能性があります。

特に遠近感や傾きが不自然に感じる場合は、レンズの度数や角度が目の位置と合っていないことが多いです。

さらに、焦点の位置が微妙にずれているだけでも脳が正しい情報として処理できず、視覚と体の動きにギャップが生じ、歩行時にふらつきを感じることがあります。

また、これらの症状が長時間続く場合は、レンズの傾きやフレームの歪み、さらには乱視補正の角度の誤差が影響していることも少なくありません。

めまいと吐き気が同時に出ている場合は、視覚だけでなく自律神経にも負担がかかっている可能性があり、放置すると疲労感や集中力低下にもつながります。

そのため、無理をせず使用を中断し、眼科やメガネ店で早めに調整を受けることが重要です。

症状と考えられる原因

| 症状 | 主な原因 |

|---|---|

| めまい・ふらつき | 左右の視差が強い、度数が強すぎる |

| 吐き気・頭痛 | 脳が視覚情報を処理できていない |

| 体が傾く感覚 | レンズの角度や位置ズレ |

こうした症状が長引くと日常生活にも支障が出るため、早めに眼科でチェックを受けましょう。

左右の見え方の差が気になるとき

メガネをかけると片目だけ焦点が合いにくかったり、片方がぼやけて見える場合は、左右の度数バランスに問題がある可能性があります。

また、乱視の補正角度が左右でずれている場合も同様の違和感を生みます。

さらに、瞳孔間距離(PD)のわずかなズレや、レンズの傾きなどが影響して左右の見え方に差が出ることもあります。

このようなズレがあると、脳が常に片方の目の情報を優先して処理しようとするため、片目だけ疲れやすくなったり、両目で見たときに映像が重ならず二重に見えることもあります。

特に長時間の作業や読書をしているときに目の奥が重く感じる人は、左右の視力バランスが崩れている可能性が高いです。

チェックポイント

- 片目だけ疲れる、または痛くなる

- 両目で見ると画像が二重に見える

- 片目を隠すと見え方が極端に違う

- 見ているときに片目を無意識に閉じる癖がある

- 長時間の作業で片側の頭が重くなる

こうした場合はレンズの再調整や再測定が必要になることがあります。場合によっては、フレームの位置や角度を微調整することで改善するケースもあり、我慢せず専門家に相談するのが早道です。

度数やレンズの設計が合っていない可能性

度数が強すぎたり、レンズの設計が目の状態に合っていないと、焦点のズレや視界の歪みが生じやすくなります。

特に遠近両用や中近両用などの多焦点レンズでは、目線の位置によって見え方が大きく変わるため、設計の微調整が必要なこともあります。

また、同じ度数でもレンズのカーブや厚み、素材によって見え方の印象が異なるため、個人に最適な設計を選ぶことが重要です。

さらに、使用目的(読書中心・運転中心・オフィス作業中心など)に応じたレンズ選びをしないと、焦点の位置が合わずに視界が狭く感じる場合もあります。

とくに多焦点レンズは、目の動きに合わせて焦点を移動させる特性があるため、使用者の視線のクセや姿勢に合わせた細かなチューニングが求められます。

これらの要素が噛み合わないと「いつまでも慣れない」と感じる原因になるため、必要に応じて設計の見直しを検討することが大切です。

レンズ設計別・慣れにくいケースの例

| レンズタイプ | 慣れにくい原因 | 対応策 |

|---|---|---|

| 遠近両用 | 見える位置が限られる | 目線位置を意識して使う |

| 中近両用 | 焦点が近距離寄り | 用途を限定して使う |

| 単焦点 | 度数が強い | 再測定で度数を見直す |

乱視や老眼の進行が関係していることも

「以前は平気だったのに最近違和感が出てきた」という場合、視力の変化や乱視・老眼の進行が関係していることもあります。

さらに、加齢や生活習慣の変化によって目のピント調整力(調節力)が低下し、同じ度数でも焦点が合いにくくなることがあります。

特に40代以降は視力のバランスが変化しやすく、以前の度数が合わなくなることもあります。

また、長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用により、目の筋肉が硬くなって焦点を合わせる力が弱まるケースも少なくありません。

季節や環境による乾燥、照明のまぶしさなども影響するため、「少し見づらい」「疲れやすい」と感じた段階で早めに検査を受けるのが安心です。

視力変化のサイン

| 状況 | 可能性 |

|---|---|

| 近くが見えづらくなった | 老眼の進行 |

| 遠くがにじんで見える | 乱視の度が変化 |

| 夜にライトが眩しく感じる | レンズのコーティング劣化や乱視の影響 |

年に一度は定期的に視力検査を受け、視力の変化を確認することが理想です。

我慢せず再検査・調整を依頼するのが正解

メガネに慣れないまま我慢し続けると、視覚情報の処理に負担がかかり、慢性的な頭痛や肩こりを引き起こすことがあります。

さらに、目の疲れが取れにくくなったり、集中力の低下、首筋や背中のこりなど全身に波及することもあります。

こうした状態を放置すると、自律神経のバランスが乱れ、疲労感や睡眠の質の低下にもつながるため注意が必要です。

違和感が続くときは「慣れの問題」と決めつけず、専門家に再検査を依頼することが最も確実です。

また、レンズやフレームの微調整で大きく改善するケースもあるため、早めに相談することで不快な症状を未然に防ぐことができます。

再調整時にチェックしてもらう項目

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 度数 | 強すぎ・弱すぎの確認 |

| PD(瞳孔間距離) | 目とレンズの中心位置のズレ |

| フレーム | 傾き・鼻パッドの高さ |

| レンズ角度 | 視線との角度バランス |

調整後は見え方が劇的に改善するケースも多く、「もっと早く相談すればよかった」と感じる人も少なくありません。無理せず、体のサインに耳を傾けながら、自分に最適なメガネ環境を整えていきましょう。

快適にメガネ生活を送るためのアフターケアと習慣

ラグジュアリーアイウェアブランド・イメージ

メガネは一度作って終わりではなく、日々のケアや生活習慣の積み重ねによって快適さを保つことができます。

この章では、メガネを長持ちさせ、いつでもクリアな視界を維持するためのポイントを紹介します。

毎日のレンズクリーニング方法

レンズの汚れは視界を曇らせるだけでなく、目の疲労を招く原因にもなります。

油脂やホコリ、花粉などの微粒子が付着すると光の反射率が変わり、無意識のうちに目がピント調整を繰り返すため疲れやすくなるのです。

毎日のクリーニングを習慣化することで、メガネの寿命を延ばし、快適な見え方をキープできます。

さらに、清潔なレンズは細菌や皮脂の付着を防ぐため、肌トラブルの予防にも役立ちます。

レンズを乾拭きすると微細な傷がつくことがあるため、必ず専用クリーナーや水洗いで汚れを落とすのが基本です。

また、温水ではなく常温水を使用することでコーティングの劣化を防ぐことができます。

洗浄後は清潔なクロスで優しく拭き取り、レンズ面を常に光沢のある状態に保ちましょう。

正しいクリーニング手順

| 手順 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1 | 水でホコリを軽く流す | 乾拭きはNG。砂粒で傷がつく可能性あり |

| 2 | 中性洗剤を少量使用 | 油汚れも落とせるが洗剤の残りに注意 |

| 3 | 柔らかい布で水分を拭き取る | ティッシュではなく専用クロスを使用 |

| 4 | メガネクロスで仕上げ磨き | 細部の指紋や曇りを除去 |

湿度が高い季節は曇り止めスプレーを併用するのもおすすめです。

正しいメガネのかけ外し方を身につける

意外と見落とされがちなのが、メガネの扱い方です。

片手で外したり、頭にかける癖があると、フレームが歪み、見え方に影響を与えるだけでなく、レンズやヒンジ部分にストレスがかかり破損の原因になることもあります。

メガネは精密機器に近い繊細なアイテムであるため、両手で丁寧に扱うことがメガネを長く使う最大のコツです。また、外すときにテーブルに無造作に置く習慣も避けましょう。

レンズ面を下に置くとコーティングが傷つき、光の反射や曇りの原因になります。必ずレンズを上に向け、安定した場所に置くのが理想です。

正しい取り扱いポイント

- かけるときは両手で持ってこめかみに沿わせる

- 外すときも両手でテンプル(つる)を持つ

- 使用後はレンズを上にしてケースに収納

- 暑い車内や直射日光下に放置しない

- テーブルに置くときは専用スタンドやクロスを活用する

フレームがゆがむと、レンズの角度が微妙にずれて違和感を感じることがあります。

さらに、歪んだ状態で使い続けると、目の焦点がずれ、頭痛や疲労の原因にもなります。

日々の小さな扱い方の積み重ねが、メガネの寿命と快適な視界を守る秘訣です。

長時間作業時はブルーライトカットも検討

パソコンやスマートフォンの使用時間が長い人は、ブルーライトカットレンズを検討すると良いでしょう。

ブルーライトは可視光線の中でも波長が短くエネルギーが強いため、目の奥まで届きやすく、網膜への負担や寝付きの悪化を引き起こすことがあります。

長時間画面を見続けるとドライアイや眼精疲労、さらには頭痛を誘発することもあります。

ブルーライトカットはこうした症状を和らげ、目の疲れを軽減するだけでなく、集中力の維持や作業効率の向上にも役立ちます。

また、夜間作業が多い人は、ブルーライトカット機能に加えてディスプレイの明るさや色温度を調整することで、より快適な視環境を作ることができます。

ブルーライト対策比較表

| 方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| ブルーライトカットレンズ | 目の負担軽減・睡眠改善 | 若干黄色っぽく見える場合あり |

| ディスプレイ設定調整 | 無料で簡単に実施可能 | 色の再現性が低下する場合あり |

| 専用フィルム貼付 | 機器ごとに対応可能 | 見え方にムラが出ることも |

定期的な視力チェックと度数調整の重要性

メガネは購入した後も「今の自分の目に合っているか」を定期的に確認することが非常に大切です。

視力は加齢や生活環境、そして日常の作業習慣によって少しずつ変化していきます。

たとえば、デスクワークが増えたり、スマートフォンを長時間使う生活が続くと、近くを見る力が衰えたり、目の筋肉の緊張によって焦点が合いにくくなることがあります。

そのため、半年〜1年に一度は視力検査を受け、自分の度数や目の状態を見直すようにしましょう。

特に、頭痛や肩こり、目の奥の重さを感じるようになった場合は、度数のズレやレンズの傾きが原因であることも少なくありません。

早めにチェックすることで、快適な視界と健康的な生活の両方を維持することができます。

視力チェックのタイミング

| 状況 | 対応 |

|---|---|

| 見づらさや疲れを感じる | 眼科または販売店で再検査 |

| 新しいメガネを作って半年経過 | 見え方の確認を実施 |

| 老眼や乱視の進行が疑われる | 定期的に測定を続ける |

検査の際は生活環境や使用目的を伝えることで、より自分に合ったメガネを提案してもらえます。

お気に入りのフレームで前向きに楽しむ工夫

メガネを“治療器具”としてではなく“ファッションの一部”として楽しむと、気持ちも前向きになります。

お気に入りのデザインを選ぶことで、自分の印象をコントロールできる楽しさもあり、メガネをかけることそのものがポジティブな習慣に変わります。

自分に似合うカラーや形を選ぶことで、装着のストレスを軽減し、自然に慣れるスピードも上がります。

また、フレーム選びは顔全体の印象に大きな影響を与えるため、バランスを意識することが大切です。

仕事用とプライベート用で雰囲気を変えると、気分転換にもなり、メガネを使う楽しみがさらに広がります。

フレーム選びのポイント

- 顔の形に合ったデザインを選ぶ(丸顔→スクエア型など)

- 肌のトーンや髪色と調和するカラーを選ぶ

- 軽量素材や柔軟なヒンジ構造を選ぶと疲れにくい

- シーン別に異なるフレームを使い分ける

- 眼鏡店でプロに似合う形を提案してもらう

見た目と機能の両方を意識することで、“かけたいメガネ”として日常になじみやすくなります。

さらに、好きなフレームを選ぶことで気分が明るくなり、メガネをかける時間が楽しみになるでしょう。

まとめ│焦らず、自分のペースでメガネに慣れていこう

メガネに慣れるまでの道のりには個人差がありますが、日々のケアや姿勢、生活習慣の工夫で快適さは大きく変わります。

特に、長時間のデスクワークやスマホ使用が多い人ほど、目の使い方や姿勢を意識することで疲労を軽減できます。

無理をせず、違和感を感じたときは休憩や再調整を取り入れることが大切です。焦らず自分のペースで少しずつ慣れていけば、自然と視界が安定してくるはずです。

また、季節の変化や生活環境の違いによっても見え方が微妙に変わることがあるため、その都度メンテナンスを意識するのもおすすめです。

お気に入りの一本を大切に扱いながら、自分らしいメガネライフを楽しみ、快適で前向きな毎日を過ごしましょう。